みなとみらい21地区の防災拠点「耐震バース」は災害時の安全を支える防災・減災施設

近年、地震や自然災害が多発し防災・減災への備えがますます注目されています。みなとみらいには幸いなことに、これまで一度も本格運用されたことのない災害対策スペースが存在します。それが、臨港パークに隣接する「耐震バース」です。

耐震バースは、船が港に接岸するための係留施設の中でも、特に耐震性を強化した施設です。みなとみらい21地区の開発事業が着工する前、すでに1982年の時点で当時の港湾計画に想定が盛り込まれていました。

このバースは、直下型地震などの災害時において、陸路が寸断された際の緊急物資の受け入れ先となります。長さ260メートル、水深7.5メートルという大きさで、船舶の着岸に耐えるだけでなく、小型船なら2隻まで着岸できる設計です。また、併設されているヘリポートを利用することで、遠隔地までの物資輸送も可能です。

横浜市とKDDI、海上保安庁による災害訓練なども実施されているほか、耐震バース周辺はスマートフェスティバルなど花火大会の有料観覧エリアとしても利用されており、来場者が直近から打ち上がる花火を楽しむ場ともなっています。

耐震バースは、地域の安全を支える重要な拠点であり、災害時における緊急物資の輸送や安定した運用を担っています。これからも、その役割を果たすべく、地域の防災・減災施策の一翼を担っていくことでしょう。

みなとみらい21地区の地下に広がる共同溝がもたらす安全と景観の向上

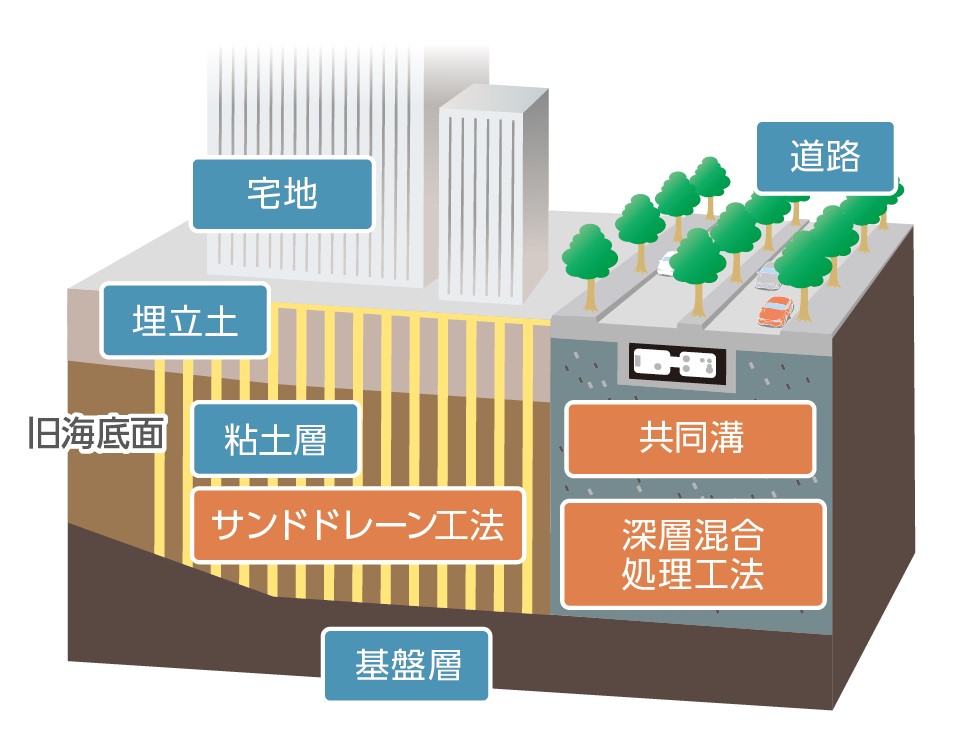

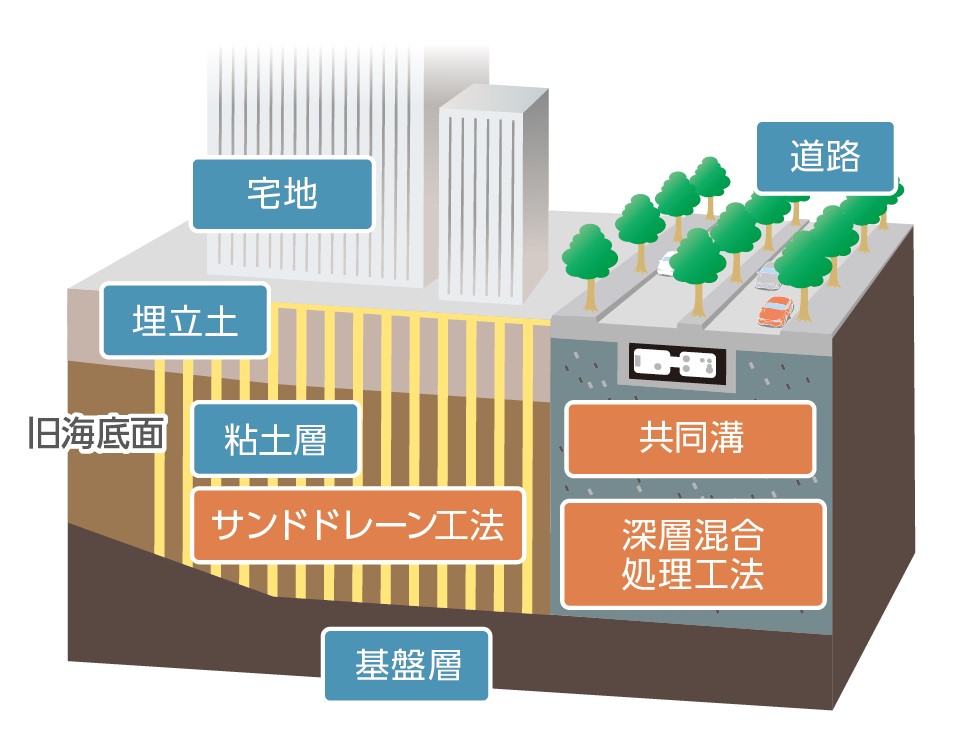

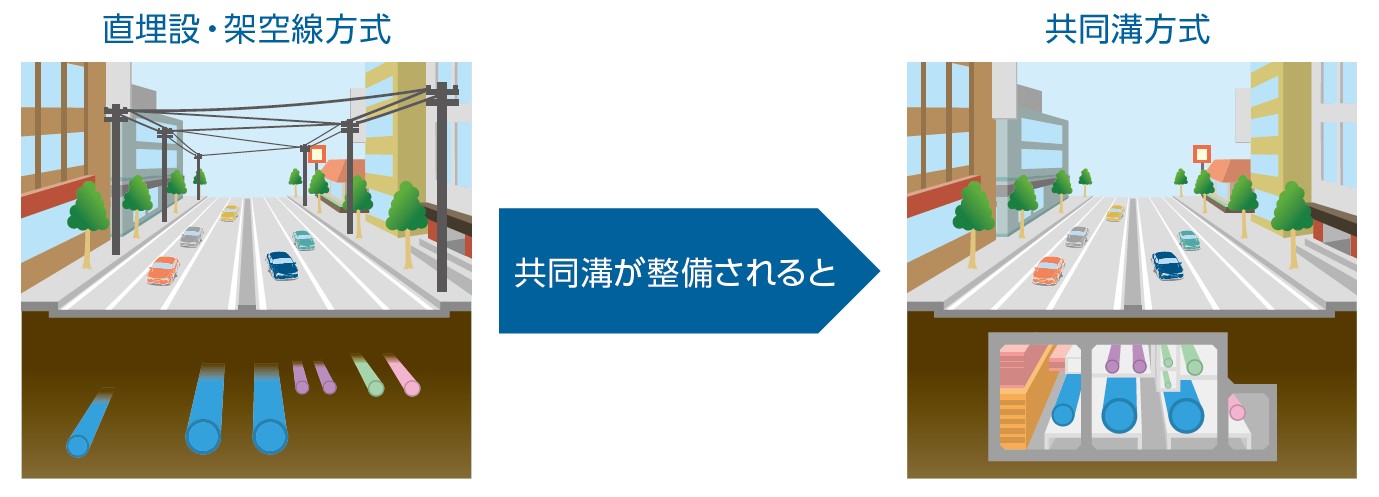

横浜市のみなとみらい21地区には、都市機能を支える重要な施設が地下に広がっています。それが、幹線道路の地下に設置された共同溝です。この共同溝は、道路部分の地下空間を有効活用し、都市災害の防止や都市景観の向上を図ることを目的としています。

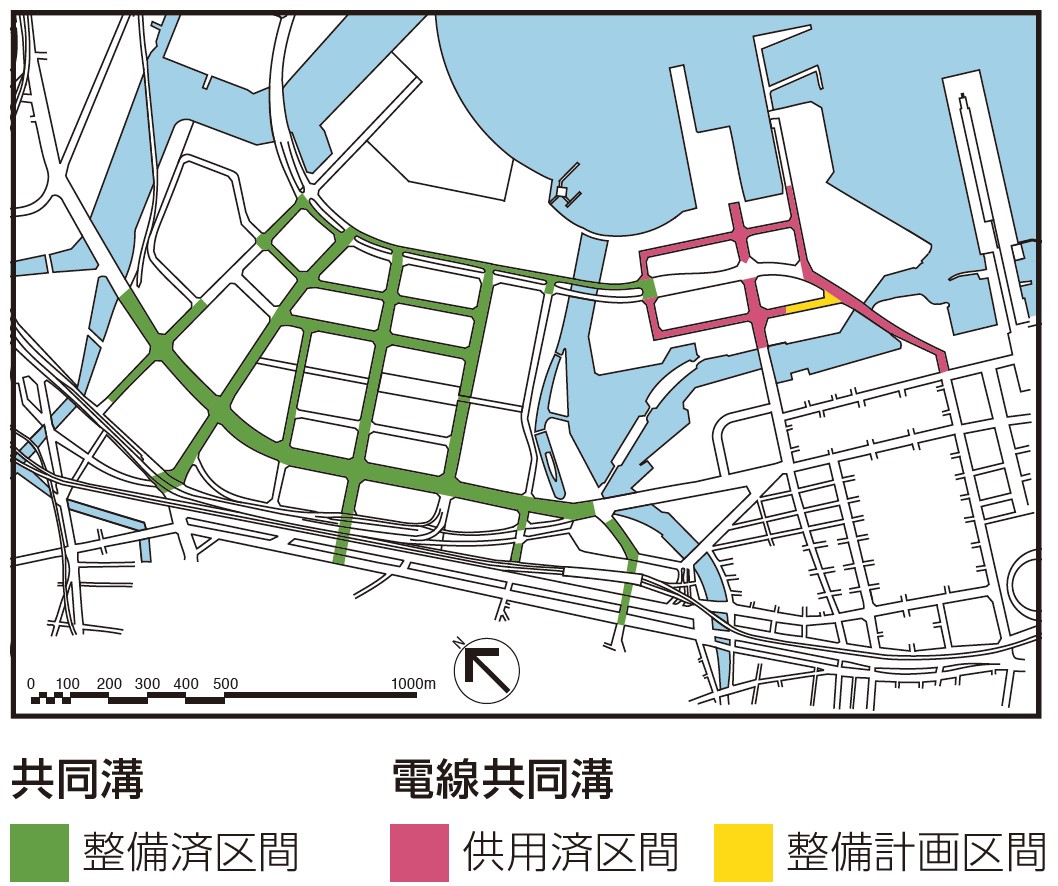

中央地区では、みなとみらい21地区の街づくりに合わせて、1983年度から順次整備が進められ、2004年に完成しました。また、新港地区でも電線共同溝の整備が進んでいます。

現在、みなとみらい大通りや国際大通り、いちょう通り、けやき通り、さくら通り、桜木東戸塚線などの共同溝が約7.0kmにわたって供用されています。これらの共同溝には、水道管、通信線、電力線、中圧ガス管、地域冷暖房管などが収容されています。

共同溝の存在は、街の景観だけでなく、安全性にも大きな影響を与えています。通常の道路工事がほとんどなく、そびえ立つ電柱もなく、空を這う電線もない――-そんな、みなとみらいの街づくり計画の根本でもあります。共同溝には、地震などの災害時にも有効な役割があります。電柱の倒壊や電線の切断、交通の遮断による二次災害を防止し、都市の防災性を向上させます。

さらに、共同溝は地中化により、道路上の障害物が少なくなり、安全で快適な歩行空間を確保し、まちの景観を向上させます。地震時にも安定した供給が期待でき、都市の防災性を向上させるだけでなく、街の美しさを守っています。

みなとみらい21地区は、安全かつ快適な街づくりを目指し、共同溝を活用した都市インフラの整備に取り組んでいます。共同溝の存在は、街全体の魅力と安全を支える重要な要素となっています。

記事作成の協力: 一般社団法人横浜みなとみらい21

ブルーハーバータワーみなとみらい防災担当委員兼サイト管理者です。特集してほしい記事などご要望がありましたらメールにてお願いします。